摘要:随着绿色建筑的不断发展,我国绿色建筑评价标准体系正在不断完善。通过对比几个对医院建筑评价实践最有影响的标准,从评价标准的角度对绿色医院建筑设计的关键点进行了思考。并且梳理了相关适用技术,希冀为今后绿色医院建筑设计提供参考。

关键词:医院建筑;评价标准;绿色设计

1绿色医院建筑认证现状

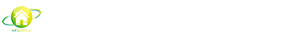

自国家标准 GB 50378—2006《绿色建筑评价标准》发布以来,越来越多的人开始关注绿色建筑。其中医院建筑属 于功能复杂的能耗大户,随着政府的推行和市场的普遍认可,医院建筑认证项目逐渐增多。截至 2016 年底,有 92 个医院项目通过了绿色建筑认证。绿色医院建筑认证数量年度统计图如图 1 所示。

图 1 绿色医院建筑认证数量年度统计

由图 1 可知,医院类建筑的绿色认证起步较晚。从2010 年开始,呈逐年递增趋势,尤其是 2015 年,认证数量占到了总数的 1/2。可见医院建设方对建设绿色医院的需求于近几年明显增加,绿色医院已成为医院建设的重要发展方向。2016 年认证数量减少,究其原因,一是因为新老评价标准的交替,部分项目提前于 2015 年申报 ;二是因为政府的大力推广,将绿色建筑设计审查纳入常规设计图纸审查,部分项目不再申请标识认证了。

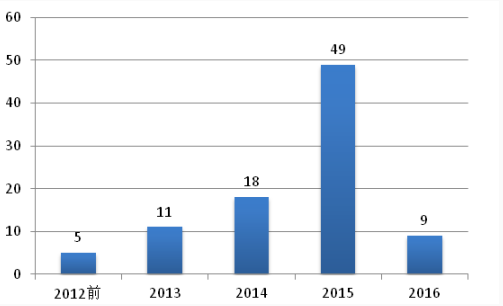

图 2 绿色医院建筑认证数量星级统计

由图 2 可知,从认证星级来看,超过 1/2 的绿色医院建筑将目标定位在二星级, 三星级项目仅有 11 个,占比12%,表明医院建设高星级建筑仍有一定的难度。有 5 个项目获得了评价标识的认证,占比仅 5.4%。下一步工作重点是落地绿色设计,将“绿色”从设计阶段延伸到建筑全生命周期。

2绿色医院建筑评价标准发展

自我国第一本绿色建筑评价标准 GB 50378—2006 颁布后,从 2010 年开始,国家相关部门和医疗行业协会对绿色医院的评价标准分别进行了探索。

2011 年 7 月,CSUS/GB C2—2011《绿色医院建筑评价 标准》发布。其评价指标由规划、建筑、设备及系统、环境与环境保护(室外 & 室内)、运行管理 5 类组成。该标准充分结合国内的医院设计规范,涵盖医院设计中需要注意的安全、卫生、环境等特殊要求,较全面的体现了绿色医院建筑 的功能特点,并与国内相关设计规范有很好的衔接。但不足 之处在于,评价指标多为定性要求,故自发布以来,仅作为 评价绿色医院项目的参考。

2011 年 8 月,《绿色医院建筑评价技术细则》(以下简称 “细则”)完成了报批稿。细则结合医院特点, 增加了节能、 节材及室内环境质量章节的评价指标,体现了对医院设备节 能、材料安全、人性化设计的评价,但对医院建筑的总体规 划及室外环境方面的改进不多。

2015 年 1 月,GB/T 50378—2014《绿色建筑评价标准》 颁布实施,该标准从评价方法、评价内容、评价指标上都进 行了重大调整,此后以此本标准为基础。该标准针对不同类 型建筑,开展了不同类别建筑的绿色建筑评价标准编制工作。

2015 年 12 月,GB/T 51153—2015《绿色医院建筑评 价标准》发布。新标准借鉴了国内外相关标准及评价体系, 突出了医院建筑的特性,在满足医院建筑功能需求的基础上, 有针对性的对绿色医院建筑提出定性和定量相结合、可操作 性强的评价标准,以便指导医院建筑的设计、建造以及运营 全过程。对比前几版本的标准,该标准更加科学合理,评价 指标体系更加完善。

3不同评价标准的对比

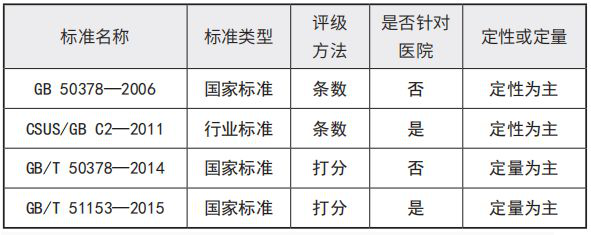

本文主要研究对象为对绿色医院建筑评价实践上最有影 响的 4 个标准,即 :GB 50378—2006 、CSUS/GB C2—2011 、 GB/T 50378—2014、GB/T 51153—2015,并对这 4 个标准进行对比。

3.1 基本情况对比

表 1 为 4 个标准基本情况对比情况。

由表 1 可知,通过各界人士的努力,对绿色医院建筑的评价逐渐由定性向定量评价深化,并且向专类标准转变。我国医院建筑的评价标准从无到有,再到量身打造,适用性和可操作性不断增强,可以有效的指导建筑设计。

表 14 个标准基本情况对比

3.2 各章节权重对比(设计标识)

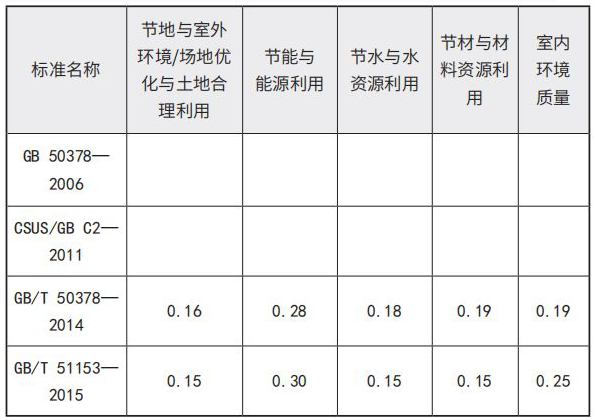

表 2 为 4 个标准各章节评分权重对比情况。

由表 2 可知,我国绿色建筑评价标准由不分权重的条数达标法向有权重体系的打分方法转变,并且在节能和室内环境章节权重有所提高。此举意味着对医院建筑而言,节能和室内环境设计更为重要。

表 2 标准各章节评分权重对比

3.3 评价内容的变化(设计标识)

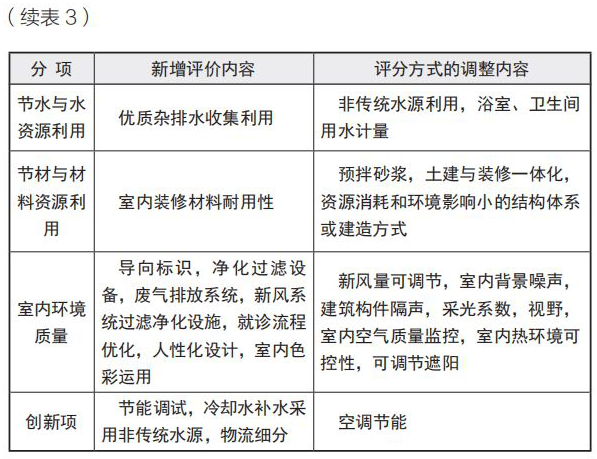

最新的 GB/T 51153—2015 针对医院建筑的特点,增减了一些内容,也对一些指标的评分方式进行了调整。表 3 为评价内容的变化(设计标识)的对比情况。

由表 3 可知,GB/T 51153—2015 新增了一些条文,也有一些条文针对医院建筑的特点,进行了评分方式地修改。如电耗分区计量由评分项调整为控制项,利用空气源热泵可 根据使用比例得分,能耗降低增加了以费用为衡量指标,雨水回用根据利用比例得分,建筑构件隔声、室内背景噪声取消了达到规范高低限制的平均值得分档,可调节遮阳对不同朝向的面积权重不同等等。经调整的部分条文要求有所提高或降低,但都更符合医院建筑的特点,更加适用于医院建筑,也对绿色医院建筑设计的指导更加科学。

表 3 GB/T 51153—2015 对比 GB/T 50378—2014 分析

3.4 项目案例自评

上海某医院项目,占地面积 54 092 m2,绿地率 35%,建筑面积 95 292 m2,包括医疗综合楼、地下室和危险品库、科研楼、行政楼、生活保障楼等建筑,总床位数 600 床。

项目在 2015 年完成施工图设计,采用的主要绿色技术有 :屋顶绿化、透水地面、围护结构热工性能提高、各朝向窗墙比 < 0.5、外窗可开启面积 30% 以上、空调系统合理选型、空调分区、水系统变频、溶液调湿热回收机组、过渡季节可调新风比、雨水回用、节水灌溉、水表分项计量、能耗分项计量、太阳能热水系统、CO2 监控系统、智能照明、设备自动控制等。

通过对 GB/T 50378—2014 和 GB/T 51153—2015 进行项目自评估,得分分别为 62.6 和 61.1,均可以达到绿色二星级设计要求。

3.5 对比结果分析

每一版绿色建筑评价标准的更新都是一场从评价方法、评价内容整体到系统的革命。曾经用 2006 版标准认证的医院建筑很难达到新标准体系下原有星级的认证。GB/T 51153—2015 、GB/T 50378—2014 两者比较而言,难度并未增加很多,但评价体系更加全面和细致,更符合医院建筑的特点,也更能显示医院建筑设计的绿色程度。

4绿色医院建筑设计思考

绿色医院建筑评价标准虽然是后评价,但依然可以从中得到很多启发,尤其历经 10 年多时间,标准不断进行了更新。 通过对评价标准的比较,对绿色医院建筑设计的关键点进行了思考,并梳理了相关适用技术。

(1)绿色医院首先要针对医院特性,将医院建筑功能上的绿色设计放在首位。

(2)节能仍是权重最高的部分,设计时可采用被动加主 动的节能技术策略。

(3)医院建筑室内环境质量的评价权重增加,设计时要 注重提升室内环境质量。

4.1 规划布局、建筑设计考虑医院建筑特性

(1)采用合理的床均用地面积,节约土地。医院建筑规划布局时,既要考虑节约土地,又要兼顾未来的发展,以满足功能需求和环境需求为前提,设计适宜的床均用地面积和容积率,充分利用地下空间。同时考虑可持续发展,通过科学的规划,合理布局,实现医疗综合项目的有机生长。

(2)优化建筑布局。医院项目往往是综合项目,一般包括医技、住院、科研、实验、行政、生活保障等功能。布局时要综合考虑不同功能和特点, 进行科学规划、合理分区。病房楼需满足日照要求,最大化自然采光 ;传染病院、传染 科病房、焚烧炉等布局在常年主导风向的下风向,并设置足够的防护距离。

同时,医院是给病患提供康复环境的场所,总体布局时还应尽量考虑设计室外共享空间,为病人营造接近自然的舒适环境。对于严寒和寒冷的多风地区,急救部的出入口设计要考虑到寒风对病人的次生伤害,可采用急救车入室设计或设置避风半开放门廊。

(3)优化诊流程。医院建筑功能复杂、特殊,在平面设计时应根据就诊流程,合理布局。可采用动静分区、引导分流、增加楼层收费窗口等方法减少人员拥堵或穿梭次数,避免交叉感染,给病患创造更加流畅、便捷的就医空间。

4.2 节约能源

(1)采用被动式技术措施。优化建筑单体设计,控制各朝向窗墙比在 0.5 以下。提高围护结构热工性能,达到建筑 的供暖和空调全年计算负荷比参照建筑减少 5%~10%。根据不同朝向和房间功能,合理设置可调节外遮阳,重点考虑 东西向及屋顶,使得外窗和幕墙透明部分中,有可控遮阳调节措施的面积比例至少达到 25% 以上。

(2)计量建筑能耗。除分项计量外,医院电耗按照功能区域分区、分项计量。分区计量可分为门诊、急诊、医技、 住院、科研、生活区等,鼓励细分到科室。分区计量有利于促进行为节能,运用医院管理手段,节约医院使用耗电量。

除了电耗以外,消耗的其他能源也要进行分项计量,包括生活热水、空调冷热量等。

(3)安装节能设备系统。选用高效的建筑设备。主要建筑用能设备,锅炉、冷热源机组,变压器,水泵、风机、电机等,采用节能产品。并且考虑节能运行,如空调系统自动控制,照明分区、照度调节,电梯节能运行等。

(4)减少输配系统能耗。建筑设计时,尽量使变配电室、 锅炉房、空调机房和空调冷站等靠近负荷中心,控制多联机的室外机至室内机的制冷剂管线长度,以节省水系统、蒸汽、制冷剂、电气线路或管网输配系统能耗。

(5)照明节能。在满足室内照度设计标准的前提下,至 少建筑面积的 70% 以上的室内照明功率密度值按照现行国 家标准 GB 50034—2013《建筑照明设计标准》的目标值设计。

(6)利用可再生能源 / 空气源热泵。根据当地气候条件, 合理采用可再生能源。太阳能热水系统使用率最高,设计日太阳能热利用相当于占生活热水耗水量的 10% 以上。或在不能利用锅炉或市政热力提供生活热水时,采用空气源热泵制热量占生活热水耗热量的 50% 以上。

4.3 提高室内环境质量

医院建筑首要任务是为患者提供良好的诊疗、护理的环境,保障健康、防止交叉感染,因此医院更要注重室内环境质量。不仅要能满足医疗用房的功能需要,还要进一步创造适合患者心理、生理特点的就医环境。

4.3.1 室内声环境

按照 GB 50118—2010《民用建筑隔声设计规范》中高要求标准设计, 需经过声学计算确定建筑构件材料和构造。 值得注意的是,一般医院病房及走廊楼板的常规设计往往不能达到较好的撞击声隔声效果,可以采用至少 3 mm 厚以上 的橡胶地板、PVC 地板、聚氨酯地板等弹性地板,或设置减 振隔声板改善。根据 08J931《建筑隔声与吸声构造》,采用 40 mm 配筋混凝土 +5 mm 减振隔声板、+100 mm 钢筋混凝土楼板,楼板的计权规范化撞击声压级为 59 dB,可达到高要求标准。

4.3.2 室内光环境和视野

根据不同功能房间工作环境需求,对需要采光和通风的房间,如门急诊区域,布局时可以较为松散,以争取更多的外墙面。而医技部门区域,可将等候区、医生办公室等置于 建筑外侧,将不需要采光的手术室等置于内部。病房因有日照时间要求, 一般置于护理单元南侧。设计中庭、采光井、 反光板、集光导光设备等增加室内天然光, 达到 60% 以上主要功能空间采光系数, 满足国家标准,75% 以上的病房、诊室等房间可获得良好的室外景观,给病人创造良好的康复环境。

4.3.3 室内热湿环境

重点关注外墙、屋面、楼板的节点设计和特殊热桥部位,防止围护结构内表面结露、发霉。关注人员舒适度,通过外窗、遮阳以及空调系统的设计,加强室内热环境的可控性。实现病房、诊室、候诊空间的使用者可自主控制开窗、遮阳,并对空调末端进行开关、风速、温度的自主调节的目标。

4.3.4 室内空气品质

安全性为第一要素。设置可靠的废气排放系统,避免出现医疗废气污染,危害医护人员和病人的健康。其次要控制空调系统污染,减少空调回风管的含菌量,此要求可通过在回风口设置低阻力、高效率的净化过滤设备来实现。

在门诊楼、住院楼中人员密度较高的区域设置室内空气质量监控系统,对室内的 CO2 浓度进行数据采集、分析,并与新风联动。对室内污染物(甲醛、颗粒物等)浓度超标实时报警。在病房、门诊等人员经常停留的区域,设置 PM2.5 净化装置、甲醛净化装置等空气处理措施,以进一步提高空气品质。

4.3.5 人性化设计

设置系统化、标准化的导向标识,以增加空间布局的识 别性,优化就诊流程。

利用连廊、架空层、上人屋面等, 设计公共活动空间、 公共开放空间。在医院建筑室内色彩的设计中,要充分考虑 病人的心理和生理效应, 以及不干扰医生正确判断为原则, 一般大面积的色彩倾向淡雅,高明度、低彩度的调和色。

5结语

当前,绿色医院已成为医院建设的重要发展方向。本文回顾了我国绿色医院建筑认证的现状和评价标准的发展历 程,由其发展可见现行的 GB/T 51153—2015 评价体系、评价内容都更加贴合医院建筑特点,更加科学。评价标准的演 变表明,绿色医院建筑设计要结合医院建筑的特点,将医院建筑功能上的绿色设计放在首位,注重节约能源和提升室内环境质量,设计环境友好的、节约的、健康舒适的绿色医院建筑。并且梳理了相关适用技术,希冀为今后绿色医院建筑设计提供参考。

作者简介:燕艳,现供职于上海建筑设计研究院有限公司建筑研究中心。

作者通信地址:上海市石门二路 258 号 13 楼, 邮编:200041。